Приложение 2. Теплохолодность: вид сбоку

|

|

|

При обсуждении принципов теплохолодности в живописи их часто сводят к примитивному разделению красок на теплые и холодные и к необходимости постоянного их чередования в картине. А также к тому, что категория эта относительная, ее нельзя измерить в каких-либо абсолютных единицах, например, 5 тх или 28 тх.

Этих знаний конечно же недостаточно для практического применения.

Да и вообще - так ли это? Неоднозначен даже сам термин "теплохолодность". Он вроде бы имеет отношение к температуре, но очень быстро выясняется, что это не так. Потому что понятия теплоты и холода у художников не совпадают с тем, к чему мы привыкли на бытовом уровне. Концепция теплохолодности нужна для другого - для создания иллюзии в картине. Причем не только и даже не столько тепла и холода.

Однако название прижилось и с этим приходится разбираться. Хотя тема теплохолодности краешком была затронута в заметке "Тон, цвет и колер" из книги "Живопись маслом - заметки для себя", ничто не мешает вернуться к ней снова. Потому что вещь полезная.

То что мы видим как цвет, порождено излучением от тел, имеющих температуру выше абсолютного нуля, т.е. выше 0 градуса Кельвина (выше -273,15 градуса по шкале Цельсия). Цвет - это всего лишь маркер, который соответствует определенной длине волны электромагнитного излучения (или его энергии, что то же самое). И мы видим это излучение либо напрямую, либо как отражение от другого объекта, либо как прошедшее через прозрачную/полупрозрачную/окрашенную среду. Нет излучения - нет цвета. Вот и все варианты.

Чем выше температура тела, тем короче длина волны излучения (выше его энергия). Но как с изменением температуры меняется этот маркер, который мы называем цветом? Это выяснил в 1848 году английский физик (не путать с "британскими учеными") Ульям Томсон, лорд Кельвин. Работы в этой области были продолжены немецким физиком Максом Планком.

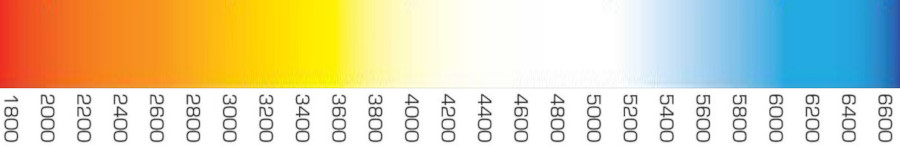

Оказалось, что при нагревании цвет излучения, а следовательно и цвет самих объектов (их цветовая температура) изменяется примерно так:

Цветовая температура абсолютно черного тела. Цифры обозначают градусы Кельвина

Это верно для абсолютно черного тела, которое является полезной в физике абстракцией. Но и в реальности мы можем видеть что то подобное. К примеру так выглядит раскаленный металл.

Оказалось, что бытовое представление о том, что чем выше температура, тем цвет теплее - неверно. Для многих стало неожиданностью то, что при очень высоких температурах тела излучают не теплый (красный, оранжевый, желтый) цвет, а холодный (голубой, синий, фиолетовый). Голубые звезды на самом деле очень горячие. А наше желтое Солнце - сравнительно холодное. Это подтверждается множеством наблюдений и экспериментов.

В дальнейшем изложении в соответствии с приведенной выше диаграммой Кельвина цвета излучаемые сильно нагретыми телами (примерно 5200К и выше) будут именоваться горячими, это голубые, синие и фиолетовые оттенки. И в противоположность этому цвета излучаемые умеренно нагретыми телами (примерно 4200К и ниже) становятся умеренными - желтыми, оранжевыми, красными. Это с точностью до наоборот соответствует тому что в живописи принято считать холодными и теплыми цветами.

Цветовая температура обязательно соответствует реальной температуре нагретого тела. Если оно абсолютно черное конечно. А вот температура цвета с реальной температурой тела может быть никак не связана. Абсолютно черное тело, нагретое до 6400К действительно будет светиться голубым цветом, но вот голубой автомобиль может иметь реальную температуру всего 273К (0 градусов Цельсия). И в то же время этот голубой будет иметь температуру цвета 6400К. Да, цветовая температура и температура цвета - разные понятия. Но выглядят одинаково.

Еще примеры: цвет сильно нагретого газа (плазмы) вообще может быть любым, вспомним полярное сияние. Некоторые металлы или химические соединения при нагревании светятся не так, как можно было бы ожидать исходя из диаграммы Кельвина. Все это связано с тем, что там протекают совсем другие физические процессы. Можно не опасаться, что автомобильные ксеноновые лампы с цветовой температурой 10000К расплавят сам автомобиль.

В живописи нас интересует именно температура цвета. Температура картины может волновать разве что музейных работников.

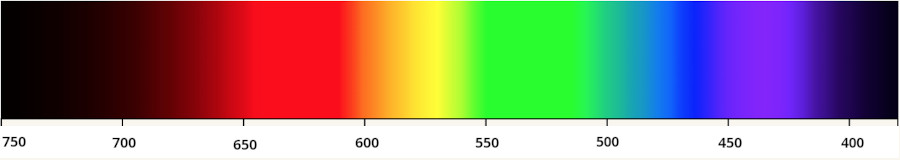

Интересно, что сколько ни нагревай абсолютно черное тело, но зеленого цвета мы не увидим. А он там есть. Ведь в спектре Ньютона зеленый присутствует.

Спектр Ньютона. Цифры обозначают длину волны излучения в нанометрах.

Черный цвет по краям - это инфракрасное и ультрафиолетовое излучение невидимое для нашего зрения.

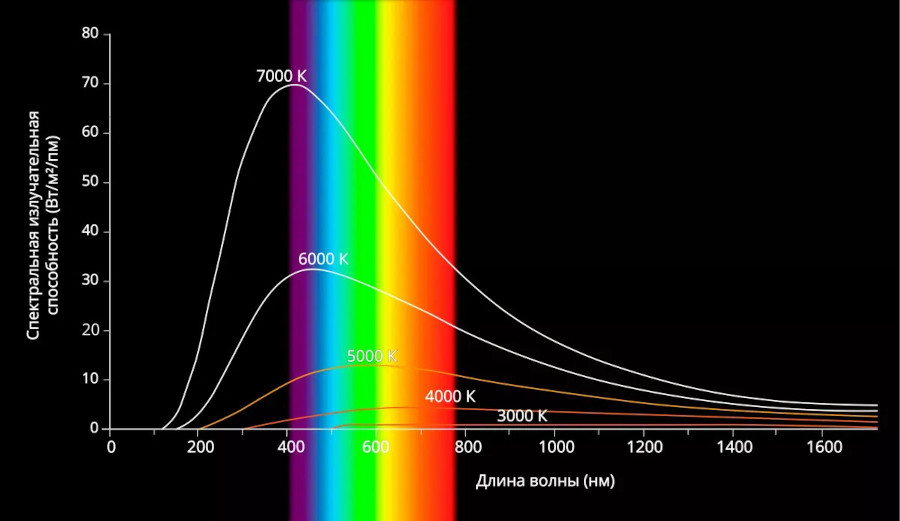

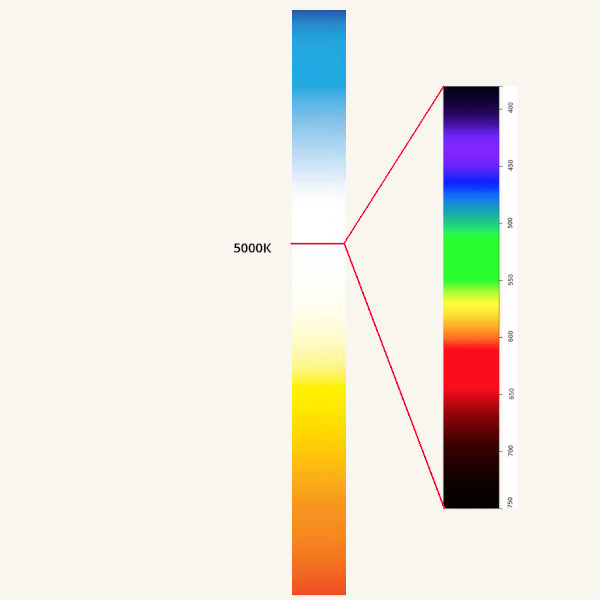

Объяснение этого факта кроется в распределении спектральной плотности излучения нагретого тела при различных температурах. При умеренных температурах, ниже 3000-4000К, излучение сосредоточено в основном в красной области спектра. При достаточно высоких температурах, выше 6000-7000К, излучается в основном синий цвет. А вот в диапазоне от 4000К до 6000К спектр излучения более равномерный. При температуре примерно 5000К соотношение красного, зеленого и синего таково, что в сумме они дают белый. Это работает везде: и на Земле, и в дальнем космосе. Поэтому зеленых звезд не бывает. А бывают, например, красные карлики. А также красные и голубые гиганты.

Если провести разложение цвета при другой температуре, то его спектр будет содержать больше красно-оранжевого или сине-фиолетового.

Типичное распределение спектральной плотности излучения нагретого тела. Иллюстрация из Научно-образовательного портала "Большая российская энциклопедия" |

Белый цвет |

Вокруг нас полно зелени. Какова ее цветовая температура? Это примерно те же 5000К, плюс-минус. Хотя конечно зелень бывает разная.

Что то напоминает... Пожалуй эти красивые и так гармонично выглядящие диаграммы наводят на мысль, что все в этом мире сделано по неким единым и универсальным чертежам.

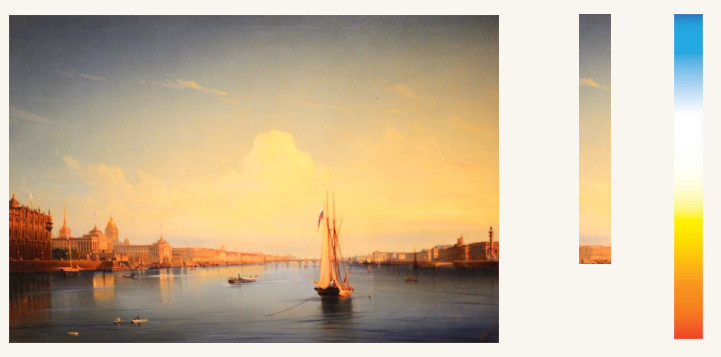

А.П. Боголюбов. Петербург при заходе солнца |

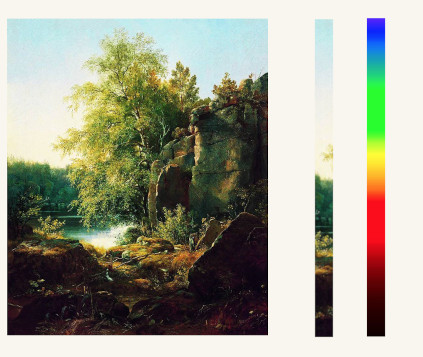

И.И. Шишкин. Вид на Валааме |

В эпоху черно-белых телевизоров продавалась прозрачная пленка, окрашенная в цвета спектра Ньютона - в нижней части оранжевое, в верхней - голубое, в середине - зеленое. И пейзаж на экране ТВ чудесным образом становился почти натуральным, цветным. А вот лицо диктора выглядело ... в общем не очень.

Но пора вернуться к живописи. Конечно надо понимать, что все сказанное выше относилось к излучению. В реальном мире мы гораздо чаще встречаемся с отражением и поглощением света. А живопись, которая имеет дело исключительно с красками, вообще лишена возможности излучать свет. Но зато краски на картине имеют разную температуру цвета и это их свойство позволяет показать и Солнечный свет, и темную ночь, да и все остальное. Создать именно ту иллюзию, которая требуется. Как это достигается?

Классическая концепция теплохолодности не может этого объяснить. Мы ведь знаем, что красные угли в костре горячие, а голубоватый лед холодный. Это пример того, что в нашем сознании легко совмещаются понятия казалось бы не имеющие ничего общего. Если красный цвет углей действительно коррелирует с их температурой, то голубой цвет льда никак с его температурой не связан, ведь точно так же этот лед будет выглядеть пока остается льдом при любой температуре. Но ведь угли действительно горячие и их надо изображать красным, а лед - холодный и для него нужен синий цвет. Удивительным образом эта ересь является истиной и в быту, и в живописи.

И при этом снег можно изобразить розовым на свету и голубым в тенях.

Напрашивается вывод: концепция теплохолодности в живописи не имеет никакого отношения к теплу и холоду, к температуре изображаемых на холсте объектов. Она не может объяснить логику использования того или иного цвета. На самом деле это просто расширение концепции дополнительных цветов со всеми ее условностями.

Зато если обратиться к науке, даже к той небольшой ее части, что была изложена выше, то все становится понятным и логичным.

Рассмотрим простой пример - голубое небо.

Вот как выглядит словесное описание и метод построения такого неба в терминах традиционной концепции теплохолодности.

|

И в реальности, и на картинах обычное распределение от верхней части неба к нижней происходит от более холодных колеров к более теплым. В простейшем случае это можно сделать добавлением белил - чем ближе к линии горизонта, тем их становится больше. Результат: сверху небо синее; чем ниже, тем белил больше и оно становится светлее, что интерпретируется как "теплее", а точнее как "менее холодное". |

Почему добавление белил делает "холодный" синий "теплее"? Так принято считать - вот и все. Более вразумительного ответа на этот вопрос традиционная концепция теплохолодности не дает.

Заменим традиционные "холодный" и "теплый" на соответствующие диаграмме Кельвина "горячий" и "умеренный". В этом случае объяснение получается автоматически. Вот оно.

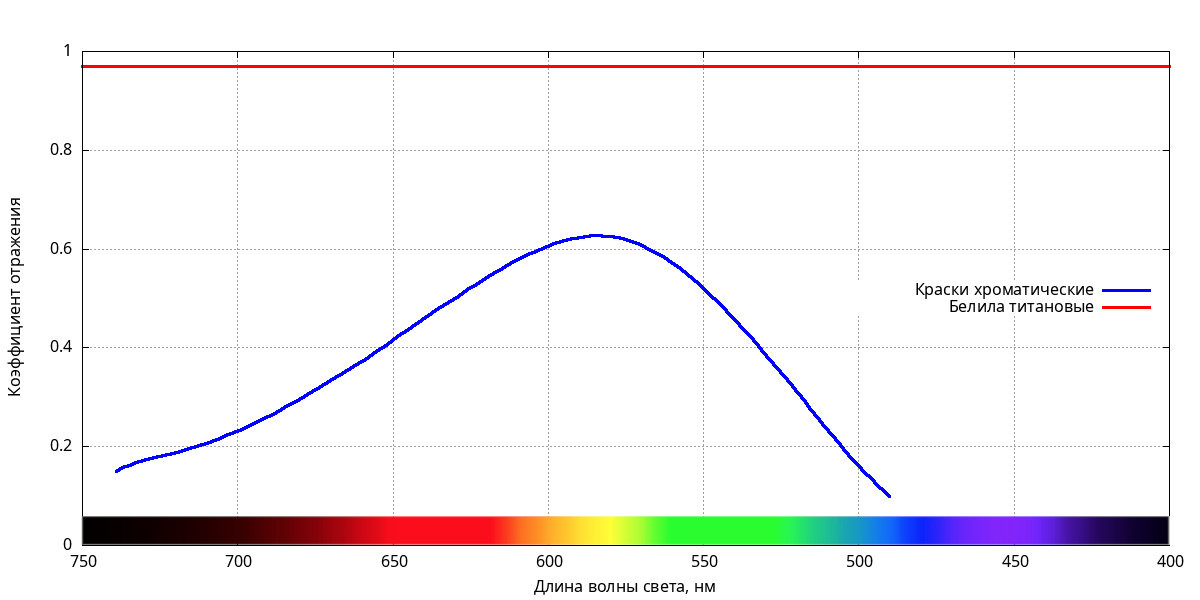

И в реальности, и на картинах обычное распределение цвета от верхней части неба к нижней происходит от интенсивных синих (горячих) колеров к более бледным (умеренным), точно в соответствии с диаграммой Кельвина. В простейшем случае это можно сделать добавлением белил - чем ближе к линии горизонта, тем больше. Сверху небо синее, чем ниже, тем белил больше и оно становится светлее, что интерпретируется как "менее горячее". Все дело в том, что белила отражают практически все цвета видимого нами спектра. В этом отраженном свете присутствуют и синий, и зеленый, и красный. Причем - в большем количестве, чем присутствует синий в синем - потому что коэффициент отражения белой краски намного выше, чем у синей. Именно поэтому белила кажутся нам светлыми. В результате смешения света, отраженного от синего и белого, из которых состоит новый колер, мы видим оттенок, который содержит много зеленого и красного. Иначе говоря температура этого нового цвета ближе к умеренной. Мы понижаем температуру цвета.

Сказанное становится еще понятнее если посмотреть на спектральную кривую отражения масляных красок, приведенную ниже. Конечно она носит качественный характер, но все примерно так и обстоит. Ведь мы же знаем, что синяя краска темнее желтой - потому, что она отражает синий хуже, чем желтая желтый. А красная темнее зеленой - потому, что она отражает красный хуже, чем зеленая зеленый. Зато белила отлично отражают все цвета видимого спектра. Именно это и показывает график.

Коэффициент отражения масляных красок в зависимости от их цвета.

Интересный вопрос: почему бы просто не добавить зеленого и красного? Из диаграммы видно, что коэффициент отражения у этих красок невелик. Смесь будет иметь черный (или серый) цвет. Впрочем иногда так делают потому что небо бывает и серенькое. На самом деле не иногда, а часто. И с белилами конечно.

Небольшое отступление. Конечно цвет неба может быть не только голубым, но и принимать множество других оттенков, в том числе и умеренных ("теплых") - оранжевых и красных. Это не меняет логику получения нужного оттенка, но если интересно, то здесь все зависит от того пути, который проходят Солнечные лучи в земной атмосфере. В полдень рассеивается ультра- и просто фиолет и мы видим голубое небо. Затем, когда Солнце приближается к горизонту и путь лучей в атмосфере становится длиннее, рассеиваются синие и голубые волны и мы видим желтое. Совсем у горизонта остаются только оранжевые и красные. Еще одна причина состоит в том, что наше зрение слабо воспринимает фиолетовый, а ультрафиолет нам вообще недоступен. Все это выяснили довольно давно, впрочем до сих пор не все здесь понятно и вопросы остались.

Но вернемся к температуре цвета.

С умеренными оттенками (которые традиционно называют "теплыми") все обстоит наоборот. Как изобразить светлую стену дома, нагретую полуденным Солнцем? Для этого в краску какого-либо из умеренных цветов (желтых, оранжевых, красных, коричневых) нужно добавить белила. Есть даже такое выражение: "выбеленные Солнцем стены". Именно такой колер нужен для изображения светлых мест в полдень. Такая стена будет казаться теплой. Хотя художники считают, что колер при этом становится холоднее потому что они "охладили" исходную краску белилами, на самом деле смесь стала более горячей. Причина в точности та же самая, что и в случае голубого неба. Белила отражают практически все цвета видимого нами спектра. В этом отраженном свете присутствуют и синий, и зеленый, и красный. Причем - в большем количестве, чем присутствует красный в красном - потому что коэффициент отражения белой краски намного выше, чем у красной. В результате появляется оттенок, который содержит больше зеленого и синего. Иначе говоря температура этого нового цвета становится ближе к горячей. Мы повышаем температуру цвета.

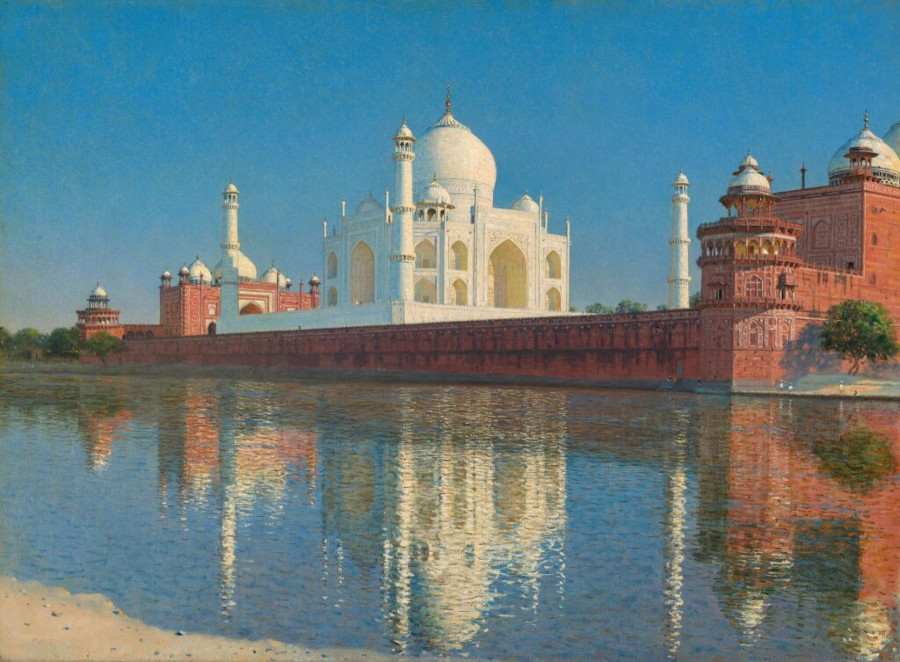

Самые горячие места, которые мы можем увидеть в обычной жизни - белые. Солнце всегда горячее, оно изображается почти чистыми белилами - "Белое Солнце пустыни". Луна освещена все тем же горячим Солнцем и изображается все тем же сильно разбеленым колером. Удивительно, но при этом художники все равно считают ее холодной.

В.В. Верещагин. Мавзолей Тадж-Махал в Агре

Конечно переходить в синюю область при изображении нагретых тел не следует. Это будет непонятно зрителю, мы к такому не привыкли. Мы не видим вокруг себя тел, нагретых до 6000К. И это хорошо. Без них как-то спокойнее.

Получается, что белила делают умеренные краски более горячими, а горячие - более умеренными. Другими словами добавление белил смещает цвет колера в направлении к центру диаграммы Кельвина. Примерно также действуют другие монохромные краски - серые и черные - на своем уровне тональности. Правда здесь есть нюанс, который заключается в том, что совершенно нейтральных по цвету красок не существует даже среди монохромных. Одна черная может быть коричневатой, умеренной, а другая - синеватой, горячей. То же самое относится к серым и даже к белилам. Да, белила имеют разную степень белизны, разные оттенки, если они изготовлены на основе разных пигментов. Свинцовые, цинковые, титановые, баритовые - все они разные.

Кроме добавления белил существуют и другие возможности. Для того, чтобы изменить температуру цвета можно сделать краску достаточно жидкой с помощью разбавителя и нанести ее тонким слоем на белый грунт. Белила просто позволяют делать такое же поверх предыдущего красочного слоя или на тонированном грунте благодаря своей сильной укрывистости.

Кстати, не обязательно брать белила. Можно добавить близко лежащий на цветовом круге цвет для повышения или понижения температуры. Например с охрой - желтый кадмий. С кобальтом спектральным - голубая ФЦ. И т.д.

Вот и вернулось все к цветовому кругу. Существуют разные варианты круга и они могут довольно сильно отличаться друг от друга. Каждый может выбрать тот, который больше нравится. Например, цветовой круг Иттена. С его помощью удобно прогнозировать оттенок смеси красок.

Цветовой круг Иттена

Теперь можно попробовать с помощью цветового круга, логики и щепотки научных знаний ответить на некоторые вопросы, имеющие чисто практическое значение. Хотя перед этим придется сделать оговорку. Надо понимать, что двигаясь от "теплого" к "холодному" мы повышаем температуру цвета, а не уменьшаем ее. Такое понимание снимает многие вопросы и позволяет более осмысленно работать над картиной. Однако живопись является довольно консервативной областью. По крайней мере в том, что касается ее канонов, технологии, приемов работы и т.п. И эта консервативность оправдана в случае концепции теплохолодности тем, что как ни крути, а правая часть цветового круга Иттена ассоциируется у нас с теплом, а левая - с холодом. Поэтому приходится использовать устоявшиеся понятия даже если они не соответствуют физической реальности. Это такой жаргон, как у моряков. "Свистать всех наверх".

Ну, хорошо - не жаргон, а термины.

Можно ли точно определить температуру цвета?

Да, можно. Как в любой конкретной точке, так и усредненную по изображению в целом. Для этого существуют эталонные цвета, методики и даже специальные приборы. Дизайнеры и архитекторы все это используют. Фотографы относятся к температуре цвета очень ответственно из-за опасения промахнуться с балансом белого.

А вот художникам это скорее всего не требуется потому что у них другие задачи. Сама по себе температура цвета почти не имеет значения для картины. Важны отношения температур (оттенков). В картине на первый план выходят гармоничность и затейливость. Это отвечает чувству красоты и вызывает интерес у зрителя.

От чего зависит температура цвета?

- Прежде всего на температуру цвета влияет его оттенок. Более плотные цвета на правой части цветового круга Иттена имеют меньшую температуру цвета, а менее плотные - более высокую. На левой части круга все наоборот.

- А еще - коэффициент отражения. Краска на картине может быть матовой или глянцевой, а может иметь некую среднюю между этими двумя поверхность. Матовая имеет несколько белесую поверхность, что может изменить температуру цвета почти так же как и добавление белил.

- Также нужно учитывать кажущееся изменение оттенка, которое зависит от окружения. Мы можем даже увидеть не существующий на картине, но видимый нами цвет, связанный с эффектом симультанного контраста. Подробнее об этом можно прочитать в заметке "Тон, цвет и колер" из книги "Живопись маслом - заметки для себя".

Как окружение влияет на температуру цвета?

Влияет. Это пожалуй все, что можно сказать. Потому что у разных художников - по-разному.

В реальности не бывает плоского, однотонного цвета. Даже равномерно окрашенная поверхность выглядит сложно. И эту сложность требуется передать в картине. Разные оттенки и в результате - затейливо изменяющаяся по пространству картины температура цвета. Это выглядит красиво, гармонично. Как правило. Если сделано аккуратно, в меру.

Каковы границы температуры, которую можно изобразить с помощью красок?

Другими словами: насколько горячие и насколько холодные объекты можно изобразить в картине?

Может предел и существует, но видимо для каждого художника он свой. Все зависит от умения создавать нужные отношения оттенков. Но про некоторые краски все же можно несколько слов сказать.

Оранжевый и синий создают наибольший контраст цвета. Хотя они не самые умеренные и не самые горячие, их можно считать крайними точками на шкале теплохолодности, по крайней мере для человеческого глаза это так. Причина в том, что они имеют совершенно исключительное соотношение температуры цвета и плотности тона. Оранжевый - не самый умеренный, но зато очень яркий. Красный еще холоднее, но он уже намного темнее оранжевого. А синий не самый горячий, но тоже достаточно яркий. Хотя фиолетовый более горячий, чем синий, но при этом очень темный.

Зеленый является совершенно нейтральным в смысле цветовой температуры. Это совпадает и с диаграммой Кельвина, и с нашим бытовым представлением. О зеленую листву невозможно обжечься и она не заморозит руки. Несмотря на свою нейтральность зеленый позволяет получить больше различимых нами оттенков, чем красный или синий. Это связано с тем, что наше зрение наиболее чувствительно именно в зеленой части спектра. Эту особенность можно и нужно использовать в живописи - разнообразие оттенков зелени делает пейзаж намного более интересным. Даже краски осени не так разнообразны для нас как зелень. Но вариации зеленого более тонкие и изобразить их труднее.

Если мы знаем температуру цвета объекта в светах, то какого цвета (какой температуры) будут на нем тени?

Это пожалуй самый частый и мучительно непонятный вопрос, связанный с концепцией теплохолодности. Но правда в том, что она здесь не поможет. Концепция теплохолодности не имеет никакого отношения к температуре цвета теней или света. Зато есть "правила".

|

Всем известно, что если свет "холодный", то тень на картине должна быть "теплая", а если свет "теплый", то тень на картине нужно делать "холодной". |

Многие художники прямо на автомате делают именно так. И это действительно может выглядеть неплохо и даже правдиво. Если получилось не очень, то вот более сложное правило.

|

Цвет тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения. Чем светлее тень, тем сильнее будет вклад цвета источника освещения. Цвет тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету поверхности объекта. Например, желтое солнечное освещение будет создавать на ахроматической поверхности сиреневые тени. На земле (охра) оно же даст синие и сиреневые тени. На зеленой траве - красноватые и сиреневые. На коже - зеленоватые тени. И чем темнее тень, тем сильнее будет вклад цвета поверхности. |

Зеленая кожа в тенях на портрете понравится не всем. Что вполне понятно - сколько людей, столько и мнений. Это подтверждается отрывком из книги А.С. Зайцева "Наука о цвете и живопись":

|

Среди художников долгое время велись споры о распределении теплых и холодных цветов при изображении света и тени. Дж. Рейнольдс считал незыблемым правилом, что свет всегда должен быть теплым, а тень — холодной. В противоположность ему английский писатель по вопросам искусства Бернет (1827), опровергая мнение Рейнольдса, утверждал, что света в картине, наоборот, должны быть холодными, а тени — теплыми. |

И оба они оказались неправы. Желание свести все к простым правилам естественно, но чаще всего непродуктивно. А как обстоит дело в реальности? Ведь именно реальность требуется изображать. В основном.

На самом деле свет и тень не зависят друг от друга. Они порождены одними и теми же оптическими процессами, но в разном соотношении. Просто в каждом конкретном случае нужно учитывать:

- Цвет и интенсивность источника (источников) освещения. Они вносят основной вклад в света на объекте. Но влияют и на тени.

- Цвет и вклад освещения, которое создается отражением от других объектов (рефлекс). Это может быть заметно и в светлой, и в теневой частях объекта.

- Если объект хоть в какой-то степени прозрачный, то учитывается цвет и вклад прошедших через него лучей.

- "Невидимый" цвет, связанный с эффектом симультанного контраста, создаваемого окружением, всего лишь ощущение.

- Всякие фокусы, которых может и не быть в реальности, но которые делают изображение "правдивее". Например, в Интернете много видео о том как изображать прозрачные объекты, металл и другие сложные вещи - там таких трюков хватает.

Все это нужно постараться увидеть в натуре или хотя бы представить при работе по фото. Очень скоро становится ясно, что простых правил здесь нет, каждый случай отличается от других.

Интересно, что простота - это не всегда плохо. Эффектные и к тому же просто выполнимые тени получаются когда имеются всего два источника освещения разного цвета. Хороший пример - Солнце на голубом небе. Солнце проявляет себя в светах, а небо - в тенях. Получается желтый свет и голубоватые тени. Красиво.

Чего делать точно нельзя - это выполнять тени простым добавлением темной монохромной краски (серой или черной) в колер для светов.

Самые темные тени - всегда "теплые" (умеренные). Чем темнее, тем "теплее"?

Интересное правило. Одно из немногих, которое работает действительно всегда. Или почти всегда. Объяснение очень простое. Тела, которые излучают спектр, в котором много синего, нагреты до очень высоких температур. При этом они не могут не светиться и в этом случае о темной тени речи быть не может. Получается, что для темных теней подходят только краски из правой части цветового круга - красные, коричневые и близкие к ним.

Можно добавить, что с повышением плотности этих красок красочный слой становится темнее, а это процесс обратный добавлению белил. Другими словами температура цвета понижается.

Этот прием используется не только для тени, но и в других случаях. Например, чтобы показать глубину воды в озере или ее толщу в нижней части волны. Голубой или даже темно-синий цвет "закрыл" бы воду зеркальной пленкой и не дал бы возможности представить пространство за ней.

Но художники могут все сделать и по-другому. Выбирается тот вариант, который выглядит лучше в каждом конкретном случае. Как пример: "правильный" Клевер и "неправильный" Левитан.

Ю.Ю. Клевер. Закат Солнца зимой |

И.И. Левитан. Март |

Или может они не знали этого правила?

Контраст "теплого" и "холодного" не обязательно связан со светом и тенью.

Создание иллюзии глубины картинного пространства. Известно, что "теплые" или правильнее сказать - умеренные - цвета приближают объекты, а "холодные" - горячие - их отдаляют. Именно это свойство температурного контраста цвета используется в воздушной перспективе.

Создание иллюзии объема. Главным средством создания иллюзии объема предметов на плоскости холста являются вариации тона. Но температурный контраст усиливает этот эффект и даже может использоваться самостоятельно.

Простое чередование оттенков с разной температурой цвета. Этот контраст всегда присутствует даже при равномерном освещении. Можно представить себе морскую тельняшку, неважно - на свету или в тени. Полоски на ней будут иметь разную цветовую температуру, не увидеть это невозможно. Если это естественное распределение теплохолодности, то оно всегда выглядит хорошо в картине.

Температурный контраст цвета вносит в картину динамику и это добавляет живописности. В то же время это сильное средство и поэтому требует взвешенного подхода.

В чем ценность концепции теплохолодности?

Понятие теплохолодности в живописи, как и понятие композиции, появилось не сразу. Обе эти концепции были вызваны к жизни стремлением живописцев сделать картину гармоничной, красивой. В большинстве случаев это значит, что в картине должно быть отражено то к чему мы привыкли, что видим в реальном мире. На нашей планете Солнце желтое, небо - синее, деревья зеленые. Меч острый, а вода - мокрая. Вот и все, что нужно для успеха. Заказчикам нужна понятная и привлекательная картина. Те из художников, кто этого не признавал, как правило влачили жалкое существование.

Методом проб и ошибок художники поняли, что использование некоторых приемов почти автоматически делает картину более интересной. Да, - красивой. И эти приемы стали живописными канонами, которые большинство старается соблюдать. Вот так появились и некие правила - как чередовать "теплые" и "холодные" колера в портрете, в пейзаже или в марине, да и во всех других случаях тоже.

Конечно эти правила всего лишь условности и помогают не всегда. Они очень субъективны, разные люди понимают их по-разному. Похоже, что многое у нас в голове - мы дополняем до желаемого то, что видим на картине. А художники дополняют до желаемого саму картину. Так что, хотя какие-то правила есть, но конкретной формулы того, как работать с теплохолодностью при различном освещении - нет. Концепция теплохолодности - никакая не теория, это просто набор наблюдений. Разбираясь с ней лучше сразу понять, что она иногда способна объяснить почему получилось красиво, но никогда не скажет как этого добиться. В этом смысле она похожа на концепцию композиции.

Теория - это Кельвин и Планк.

Карусель теплохолодности может запутать кого угодно. Но есть по-настоящему действенное средство, помогающее разобраться - нужно смотреть на натуру, видеть, запоминать и пытаться повторить. Хорошо, если удалось разглядеть; очень хорошо, если получилось воспроизвести; просто замечательно, если сделано красиво.

К.Я. Крыжицкий. Зимний пейзаж. Усадьба